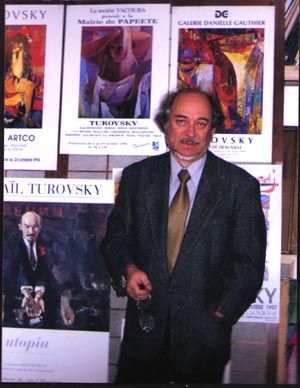

Михаил Туровский

ЗАЛОЖНИК ВЕЧНОСТИ

Такое впечатление, что он работает без сна - мастерская Михаила Туровского в верхнем Манхэттене буквально завалена картинами. "Талант - вопрос количества" - это формула Жюля Ренара, написавшего, как ни странно, всего две - но какие! - вещи: "Рыжик" и "Дневник". Исключение, как известно, подтверждает правило. Миша с ренаровской формулой согласился, более того - тут же прочитал о нем лекцию-экспромт.

Миша не только замечательный художник - его картины можно увидеть во всех частях света. Он еще (а может - прежде всего?) философ, эрудит, литератор. Его мудрые "хохмы" печатались в свое время на 16-й странице "Литературной газеты", а книжка рисунков и афоризмов "Зуд мудрости" разлетелась вмиг и стала нынче библиографической редкостью. Ну, и еще несколько штрихов к портрету художника: от него исходит тепло, аура доброжелательства, голубые глаза смотрят на вас внимательно, подхватывают любую вашу мысль, если она того стоит. Послушаем художника Михаила Туровского:

- Какое счастье все попробовать в жизни! Вспоминаю драматический эпизод - это было в СССР, когда я был еще членом Союза художников. Как тогда говорилось, в Союзы художников, кинематографистов и писателей сходились люди в кожаных, замшевых и , на худой конец, вельветовых пиджаках. У входа в Дом художников сидел человек, выдававший ключи, бывший на побегушках. Симпатичный такой человек, художники всегда давали ему деньги, когда сами разживались. Один раз стою, разговариваю с кем-то и вдруг чувствую: кто-то трогает меня за рукав и как-то странно, будто щупает. Я обернулся, а он снизу, со своего стула смотрит на меня глазами Башмачкина и говорит: "Живешь - живешь, а никогда такого не поносишь", имея в виду мой пиджак. Трагедия Башмачкина - трагедия национальная, от которой мы никогда не оторвемся. Нужно три поколения хорошо живущих людей, чтобы перестать быть в таких взаимоотношениях с вещами.

В Америке отношение к вещам, мне кажется, более демократичное.Нам это непонятно - и перемещенным, и перемещаемым, что ли, лицам - евреям и неевреям. Мы больше всего ценили и продолжаем ценить вещи, которые можно положить в чемодан: рубашку, носки, ботинки. В России сейчас человек все носит на себе, как улитка. Американцы могут все бросить потому, что для них самое главное - успех и работа. Успех и работа могут оказаться в другом месте, где можно купить все то же самое, а может, еще и лучше. Они внутренне не связаны с вещами так, как мы. Отнять у нас бабушкину простыню или отцовскую рубашку, значит, задеть самое святое - все у нас имеет такое чувствительное начало. Американцы свободнее нас! Но до поры, до времени - пока речь не заходит о недвижимости! У них, правда, в отличие от нас, есть что "не двигать"...

- Что-то мы, Миша, сразу спустились на землю. Давайте, как говорил Окуджава, воспарим. Большие художники были, как правило, и замечательными мастерами слова - Микеланджело, Ван Гог, Репин, Нестеров. Меня это поражает. Чем объяснить этот феномен?

- Главные действующие лица в жизни настоящего художника, о которых он вначале и не подозревает, - время и Бог. Самые интересные художники оказывались, как правило, и самыми интересными мыслителями в области искусства. Никто, никогда не смог написать об искусстве более интересно, чем это сделали художники. Ни один искусствовед не равен по силе художественного проникновения художнику! Микеланджело абсолютно идентично выразил свое художническое мироощущение в своей поэзии. Некоторые считают, что его поэзия явление вторичное, но она на многое открывает глаза.

В кажущейся успешной жизни Микеланджело - он ведь дожил до воплощения своих замыслов! - и стенания, и молитвы страждущего человека, почти проклятия, посылаемые жизни за трудности, которые ее сопровождают. Поэзия была отдушиной для плача. А остальное творчество - это время, свободное от плача, для того, чтобы довести жизненную задачу до конца.

Изумительно писал о творчестве Делакруа. Я думаю, Ван Гог не стал бы таким гениальным художником, и, главное, с ним не случился бы такой феномен гиперславы. Его всемирный успех был как бы записан в его письмах! Вот он умер. Всю жизнь ему помогал его брат Тео, которому Ван Гог писал письма. Эти письма меня потрясли, открыли глаза на живопись. Я и до этого любил Ван Гога. Когда впервые увидел в Пушкинском музее в Москве его картину "Пейзаж в Овере после дождя", я плакал, как ребенок, у меня случились конвульсии, и пришлось уйти из зала. Я никогда больше не плакал при виде произведений искусства. Это не было живописью, это была просто изнанка жизни. Лучшая изнанка! Ван Гог пишет в одном письме: "Мы подъезжали к Брюгге. Возле дороги стояли темно-бронзового цвета деревья по колено в фиолетовой жиже грязи". Я восхитился точностью и интересностью увиденного, переворачиваю страницу - и как будто впервые вижу картину "Дорога в Брюгге": вижу эти бронзовые деревья, эту грязь, то есть то, что он описал в письме. Он выразил это в живописи точно так же, но он мне подсказал, на что обратить внимание! Никакого разделения ощущений, которые он получает от живописи, и ощущений, оставленных словом! Письма произвели настоящий фурор. Они были опубликованы вдовой Тео в Англии, чтобы обратить внимание на мощь литературного таланта Ван Гога, на его душевное благородство. И это был первый шаг к знакомству с его живописью, тоже гениальной. То есть никакого противоречия!

В отличие от Ильи Ефимовича Репина, написавшего книгу "Далекое близкое". Об искусстве там ничего нет, поскольку он сам был далек от поисков своего стиля. Илья Ефимович был гениальный человек, но для него этих вещей не существовало. Он был настолько погружен в жизнь своей страны и вовлечен во все ее перипетии, что художнику отводил второстепенную роль. В книге есть замечательные наблюдения над людьми, событиями, природой, но нет колоссальной наблюденности над живописью, присущей Ван Гогу. Талант Репина был самодостаточен - вот в чем дело...

Роден мыслил потрясающе, но писать не умел - в смысле физическом. Не умел и не любил это делать. Люди, которые оказывались вокруг него, записывали его мысли. Лучше всех это делал человек, однажды пришедший к нему и попросившийся поработать. Этим человеком был великий поэт Райнер Мария Рильке! Он два года записывал за Роденом, что тот думает о форме, о соотношении формы и содержания, о форме в искусстве, о форме в скульптуре. Форма в скульптуре - это не форма, в которой отливают. Это - видение формы, то есть какие деформации может позволить себе художник, как он может управлять формным осуществлением своей идеи. Это настолько сложно, опосредованно, многометафорично - и Рильке все это нам преподнес.

У Пикассо был потрясающий литературный дар, но с его косноязычностью пришлось вплотную столкнуться его интерпретатору - Аполлинеру! Он еще добавлял тот самый флевер, тот самый вкус, который, может быть, вообще не был свойствен всей французской литературе того времени. Аполлинер ведь был одним из лучших поэтов Франции.

Петров-Водкин написал замечательную книгу. Вспомним и Сальвадора Дали. Когда думаешь, что Дали притворяется, что он - симулятор собственной далифрении и шизофрении, то прочитав его книгу, понимаешь: он совершенно органичен, находясь во фрейдовском взаимодействии со снами. Он прислушивается ко всем своим ощущениям, гиперболизирует их и отражает это абсолютно органично в своих картинах.

Гениальным литератором был Казимир Малевич. Если бы я характеризовал только эту сторону его дарования, то я бы сказал, что это был крупный русский писатель с талантом, умноженным на польскую паранойю и католическую экзальтированность, с гиперболизированной верой в свои постулаты. Когда перед ним появился черный квадрат, это его буквально ошеломило. У русского человека этого не могло произойти, потому что он совершенно другой. Он мог бы даже посмеяться над собой, чего не случилось с Малевичем, который был пронизан польским католическим мистицизмом. Он моментально гиперболизировал в себе это, как Врубель гиперболизировал свой демонизм, который ему был свойствен как сумасшедшему.

- В этот ряд можно, мне кажется, поcтавить и академика живописи Леонида Осиповича Пастернака, замечательного художника, отца Бориса Пастернака.

- Он был изумительным иллюстратором идей и творческого стиля Льва Николаевича Толстого, дал вторую жизнь его героям. Трудно представить себе Катюшу Маслову иной, чем ее изобразил Леонид Осипович. Он - абсолютный жизненный свидетель Льва Николаевича Толстого, я имею в виду "Записи разных лет" Пастернака.

Бенуа также был прекрасным литератором-эссеистом, но его видение было, к сожалению, сужено узкокелейными интересами. Он понимал, что принадлежит к небольшой, очень уязвимой части русской художественной интеллигенции, называвшей себя "мирискусники". Слой, в котором они работали, очень тонкий: фальсификация историзма, приклеивание себя к каким-то ценностям елизаветинских времен, нежитие в свое время - это принципиальное явление. Как верно подметил Сомов, по Бенуа невозможно представить, что через полгода свершится весь тот ужас, названный Великой Октябрьской революцией.

- Коль скоро мы совсем уже переключились на писателей, не могли бы вы, Миша, объяснить такой феномен: Чехов в Америке, Англии популярен больше, чем в России.

- Я думаю, чеховские идеи одиночества, нерешительности, рефлексии интересны Западу именно потому, что они люди практичные, решительные, самостоятельные. А перечисленных слабостей им как бы не хватает.

- А что вы можете сказать о своих литературных опытах?

- Я пытаюсь свои отношения с искусством, с живописью перевести в словесный образ афоризма, как бы сконструировать для себя формулировки, но чтобы они были не сухие, а максимально опоэтизированные и чтобы они могли донести то, что художник хочет сказать. У художника в жизни не должно быть никаких привилегий, кроме одной - оставить после себя свои работы. Отсюда такое страстное желание работать до последнего. Ведь с собой нельзя взять ничего! Чем гений отличается от талантливых людей? Последние, умирая, уносят свой талант с собой. Гениальные люди успевают оставить все, что можно. Они дозадерживают свою смерть на минуту, чтобы еще хоть что-нибудь оставить людям.

С моими рисунками вышло около трехсот книг и в Киеве, где я жил, и в Москве. Две из них - в двухсоттомной "Библиотеке всемирной литературы": я иллюстрировал Фейхтвангера и Иоганнеса Бехера, в связи с чем академик Чегодаев написал, что я крупнейший германист-иллюстратор. А я ненавижу иллюстрации! Не хочу быть аккомпаниатором, у меня есть свои идеи, которые я хочу воплощать в жизнь. Одно другому противоречит... Хотя до поры до времени мне это нравилось, но потом мои адюльтеры с литературой закончились - имею в виду иллюстрации. И я стал писать, как вы знаете, афоризмы и публиковать их в "Литературной газете". Когда набралось афоризмов на целую книжку, пришел в издательство и сказал: "Я вам проиллюстрировал десяток книг, издайте мою одну". И положил рукопись на стол главного редактора. Он открыл ее и прочитал: "Будьте осторожны с глупостью: у нее везде свои". А в его кабинете - портреты Брежнева, Косыгина, Подгорного. Главный редактор моментально персонифицировал мой афоризм, молча закрыл рукопись, я забрал ее и ушел. И издал книгу афоризмов в Нью-Йорке десять лет спустя.

- И теперь мы плавно переходим к феномену меценатства...

- Искусство всегда кем-то поддерживалось или, наоборот, кем-то давилось. Давление это тоже вид меценатства, форма влияния, только со знаком минус. Художники всегда концентрировались вокруг дворов - королевских, царских, графских, княжеских. Они создавали там свои колонии, почковались, кучковались. Самая интересная страна в этом отношении - Италия. Во всех итальянских городах это было: во Флоренции, Сиенне, Падуе, Венеции, Риме. Искусство Италии развивалось безумнейшим образом из-за меценатства. Города патронировали искусству, приглашали самых лучших художников, платили им деньги. Те приглашали своих друзей, они приезжали с семьями, селились колониями. Когда же наступил конец этому счастью? В самое прекрасное для Италии время - когда она объединилась. Изгнали всех иностранцев, исключили сепаратизм, никакой город не мог претендовать ни на что - искусство в Италии исчезло.

В России художники объединялись вокруг церкви. Величайшие достижения русского искусства, конечно, в иконописи. Конец этому положил Петр. Началась переориентация Росиии на Запад, в нее хлынули второстепенные голландские художники, "малые голландцы". Заполнили все лавки для пользования населения. Об этом очень смешно пишет Николай Васильевич Гоголь: "Ну вот возьмите эту зиму. Одна рама о пяти рублев!" Вместе с тем русские цари начали скупать колоссальные ценности, посылали своих эмиссаров и накупили Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса. Перекупали у обедневших магнатов - польских, французских, итальянских.

Все развитие русского искусства шло под эгидой меценатства государства, и главное направление было академическое. Оно поддерживалось царской семьей: огромное количество медалей, поездки за рубеж, выставки. А потом инициативу перехватили такие меценаты, как Третьяков, Морозов, Мамонтов. Их было немного, но какие это были люди! Перекупали работы, даже не уступали возможности купить царю.

Царь торговался с Суриковым за "Боярыню Морозову". Тот запросил 150 тысяч серебром, царь пожаловался: "Я не настолько богат, чтобы купить такую картину". Скромный был, экономил, его дочери чулочки себе сами штопали. И "Боярыню" купил Третьяков.

Сохненко и Терещенко, сахарозаводчики, собирали западную живопись, выбирали самое лучшее, во многом благодаря им были созданы прекрасные музеи западного искусства в России.

Величайшей страницей в истории русской культуры является период с 1917 по 1924 год. Все первые модернисты, авангардисты были одаренные, ожесточенно одержимые люди, включая их вождя Малевича. Мистицизм, одержимость были, я бы сказал, первоклассными. Они "сменили вехи" в искусстве полностью, желая уничтожить старое искусство и открыть двери новому: "Долой Рафаэля! Выбросим Рембрандта и Тициана с парохода современности! И поплывем дальше...". Но случайно с ними произошло то же, что с революцией: они впустили в искусство и избавили от комплекса неполноценности огромное количество людей. Искусство всегда было элитарным, для проникновения в него нужны были колоссальные усилия отдельной личности. А в 1917 году стало возможным, если ты из рабочих и крестьян, войти в храм искусства, спросить о сидящих за столом Леонардо, Ботичелли, Микеланджело: " А эти кто такие? Гнать их взашей! Я буду профессором!" И самое интересное, что через какое-то небольшое время опять образовалась элита, потому что нельзя убить элитарность! И эта элита начала служить государству.

- Среди новой элиты попадались и одаренные люди.

- В высшей степени. Они создали советскую классику, по качеству намного превосходящую искусство 18-го века. Насчет 19-го я не уверен. Мы и сейчас еще не в состоянии оценить масштаба тех первых советских классиков. Даже Шостаковича и Прокофьева. С одной стороны, их били, ругали в газетах, писали всякие мерзости типа того, что они формалисты и прочее. С другой - каждый год давали Сталинские премии. У Шостаковича их было одиннадцать (!), у Прокофьева - восемь. Все оперы Прокофьева шли при жизни, так же, как и Шостаковича. Его "Еврейский цикл" пела Зара Долуханова, все "запрещенное" исполнялось на самом высоком профессиональном уровне. Квартет имени Бородина играл "Квартеты" Шостаковича - "Первый" и последний, и какой угодно. Они испытывали травмы, их могли выдернуть из жизни, но, заметьте, ни одного композитора не репрессировали! А если и уничтожили кого-то, то лишь потому, что сводили личные счеты. Продержись советская власть еще сто лет, и она бы на эту классику наложила новую, постклассику, но она развалилась. И в искусстве наступило полное безвременье, исчезновение концов. Теперь появиться на Западе и заявить, что ты русский художник, означает рисковать тем, что все будут смеяться и плюнут тебе в лицо. Для них русское искусство - это Римский-Корсаков, Танеев, Лядов, Ипполитов-Иванов. Русский авангард тоже здесь ценится чрезвычайно...

- Миша, мы отклонилились от темы меценатства в искусстве.

- Немедленно возвращаюсь. За каждым успехом, за каждым художественным явлением кто-то стоит. Если явление значительное, неважно, хорошее оно или плохое, важно, что солидное по весу, значит, за ним стоят очень серьезные финансовые силы.

Ленин правильно сказал, что искусство на Западе зависит от денежного мешка. Возьмите любого крупного художника на Западе - за каждым именем стоит имя мецената, денежного мешка. Примеров слишком много, чтобы их приводить.

По ходу дела я хотел бы коснуться важной, по крайней мере, для тоталитарного государства, темы "художник и власть". Я думаю, противостояние художника власти - это величайшее заблуждение художников. Никаких исторических прецедентов на сей счет нет. Поэтов - да, художников - никогда! Микельанджело - олицетворение позиции римско-католической церкви в приказе Папы Римского: "Ты мне сделаешь Сикстинскую капеллу, ты мне сделаешь "Страшный суд" и так далее. Рафаэль - любимец Папы Римского, Рубенс... Словом, все величайшие художники обласканы властью. Чем она еще хороша? Немедленно решается вопрос о покупке, если картина нравится. Мы говорили о царе, не купившем картину, но он же десятки, сотни других картин купил! А когда воцаряется безвластье, художник остается без заказов.

Все заказы советской власти - это новая мифология, ничем не отличавшаяся от мифологии христианской. Возьмите житие Ленина. Стреляли в него? Стреляли. Похороны Ленина... Его жизнь - готовое симфоническое произведение с несколькими частями: ссылки, эмиграция, революция, возвращение блудного сына, стрельба в него, смерть - какой апокриф, начавшийся еще при его жизни! И композиторы, и художники создали колоссальную Лениниану, а вы говорите: противостояние...

- Наша беседа немного затянулась, Миша. Несколько слов в заключение.

- Я представитель редкой профессии живописца. Все искусства развиваются в целесообразном направлении, пополняя разные коммуникативные системы, грядут новые комбинации кинетического искусства, живописи, телевидения и тому подобное. Однако все современные новации, к сожалению, уходят от изобразительности, от первооснов жизни, которые совершенно не изменились. Компьютерные системы, сигнальные системы, какие-то еще не придуманные системы не лишают человека беззащитности, даже наоборот: его беззащитность обостряется. Человеческие ощущения остаются теми же самыми, он кричит: мама! Мамочка моя! Обожает тех, кого любит, ненавидит, кого ненавидит, жутко боится смерти, даже если знает, что она - лишь изменение спектрального анализа составляющих его атомов. Ужас остается, человек - такой же по ощущениям, как во времена Перикла. Поэтому все искусства во всей протяженности человеческой истории имеют много общего: мы читаем Аристофана и плачем, слушаем Баха и заливаемся слезами. Бетховен приводит нас в состояние неистовства, Моцарт успокаивает. Мы находим в прошлом то, что нам нужно сейчас, значит, это - вечное. Это вечное может дать и живопись, она так же богата, как и жизнь, в ней есть все абсолютно: вера, надежда и самообман... Открываем фаюмский портрет - и мы потрясены. Он наполнен прежде всего человечностью, чем-то непреходящим. А это "что-то" и есть ощущение жизни с ее тревогой, надеждой и безнадежностью. А все остальное - это предметы цивилизации, сегодня они одни, завтра - другие.

Человек же, как это ни грустно, не развивается в лучшую сторону, но он нуждается в чистом источнике веры, добра и красоты, поэтому живопись и поэзия - вечны.