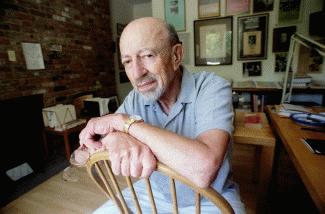

Говард Фаст

Памяти Говарда Фаста

Странным кажется — узнать о смерти известного, без натяжки можно сказать — знаменитого американского писателя из московской газеты. И, тем не менее, это так — на сайте «Московских новостей» появилось сообщение о том, что 12 марта на 89-м году жизни скончался Говард Фаст, в американских же mass media я не нашёл никаких упоминаний об этом.

Число книг, написанных Фастом, почти равно числу прожитых им лет: восемьдесят пять или шесть. Среди них — ставшие американской классикой и числящиеся в списках литературы, обязательной для чтения в школах США «Апрельское утро», «Дорога свободы» и «Последняя граница»; романы «Спартак» (лёгший в основу знаменитого фильма с Кирком Дугласом) и «Мои прославленные братья» (о восстании Маккавеев), признанный в Израиле одной из лучших художественных книг из истории еврейского народа; шеститомная эпопея, начатая романом «Иммигранты», названная журналистами «калифорнийской сагой» и так далее и так далее.

Советские читатели 1950-х годов знали Фаста как «верного друга Советского Союза», «твёрдого коммуниста», «пламенного борца за мир», награждённого в 1952 году Сталинской премией «За укрепление мира между народами». Наряду с теми же «Дорогой свободы» или «Последней границей», повестью «Страсти по Сакко и Ванцетти», большой популярностью пользовался его роман «Сайлас Тимбермен» об американской интеллигенции, блистательно переведенный Е. Голышевой и Б. Изаковым, в котором мы не без удивления обнаруживали близкие нам чувства, мысли, суждения и даже судьбы. У меня и посейчас сохранился выпуск «Библиотеки Огонька» 1951 года с портретом молодого Фаста на обложке — документальная повесть «Пикскилл, США» о проявлениях фашизма и расизма в США, попытке срыва ку-клукс-клановцами концерта чёрного певца Поля Робсона и восьмидневной осаде ими лагеря устроителей концерта. Потом, в 1956 году, неожиданно имя Фаста перестало упоминаться, книги его исчезли из советских библиотек; доходили смутные сведения о том, что после опубликования (естественно, «там», а не в СССР) «секретного» доклада Хрущёва на ХХ съезде Фаст вышел из компартии США и выпустил книгу «Голый Бог», в которой отрёкся от коммунистических идей, осудил внешнюю и внутреннюю политику СССР. Уже в конце 1980-х появились публикации о том, как советские власти пытались подкупить Фаста, обещая выплатить ему гонорар в сумме 600 тысяч долларов за все его произведения, опубликованные ранее в Советском Союзе (оказывается, за миллионные тиражи переведенных книг он не получал ни копейки); была опубликована переписка Говарда Фаста с Борисом Полевым, в которой Фаст пытался получить честные ответы на свои вопросы о происходящем в СССР, в том числе об антисемитской кампании, а Полевой откровенно водил его за нос, рассказывал о своих недавних встречах с Маркишем и Бергельсоном, расстрелянными в 1952 году.

Фамилия писателя происходит не от английского «fast», а от названия городка Фастов недалеко от Киева, откуда в конце позапрошлого века мальчишкой был привезен отец писателя. Говард Фаст вырос в еврейском квартале Нью-Йорка, в бедной, если не сказать больше, семье; с десяти лет начал работать — разносчиком газет, рабочим на табачной фабрике, в шляпной мастерской, подручным в мясной лавке, гладильщиком на одёжной фабрике. Одновременно — учился, всё свободное время проводил в библиотеках. Начал писать, первый свой рассказ увидел напечатанным в 17 лет. Говард Фаст, мечтавший стать писателем, а заодно в корне уничтожить социальное, расовое и национальное неравенство, вступает в Клуб Джона Рида, близкий к компартии США. Надо сказать, что в 1930-е годы идеи коммунизма были весьма популярны в Америке. Во время Второй мировой войны компартия США, созданная в 1929 году, насчитывала более ста тысяч членов, не считая значительно большего числа сочувствующих. Очень сильна была поддержка ко

мпартии со стороны профсоюзов, в том числе, например, союза меховщиков, традиционно состоявшего практически исключительно из евреев. В интервью корреспонденту Associated Press в 1997 году Говард Фаст говорил: «В те годы это было нормально — быть бедняком. Все, кого я знал, были бедны. Сама мысль стать богатым не могла придти вам в голову». Были близки к коммунистам и многие американские интеллектуалы, в том числе писатели, деятели театра и кино. Надо также учесть, что в те годы компартия США была значительно менее бюрократизирована и менее управляема из СССР, чем в послевоенные годы, когда к руководству в ней пришли Гэс Холл и ему подобные марионетки.

В 1990 году, на пороге своего семидесятипятилетия, Говард Фаст выпустил книгу воспоминаний, названную им «Быть красным» (Being Red), где рассказал о своём жизненном пути. Известность пришла к Фасту после выхода в свет романов «Последняя граница», «Дорога Свободы» и «Гражданин Томас Пэн», ныне считающихся образцом американской патриотической литературы. Впрочем, они таковыми воспринимались практически сразу с момента их публикации. После вступления США во Вторую мировую войну Фаста пригласили работать на радио «Голос Америки», в качестве военного корреспондента он побывал в Европе, Северной Африке, Индии. Искусственно спровоцированный англичанами голод, жертвой которого стали несколько миллионов индусов, как и зрелище освобождённых узников немецких концлагерей, остались для Фаста самыми трагическими воспоминаниями, к которым он неоднократно возвращался в своих книгах.

В 1944 году Фаст стал членом компартии США, каковым и оставался до 1957 года. В воспоминаниях он приводит сказанные ему тогда слова Жана-Поля Сартра: «А как ещё сегодня человек может подтвердить своё право на существование, свою принадлежность к человеческой расе?» В то время большинство американцев, и Фаст не был исключением, мало что знали о происходящем в Советском Союзе, да это их и не слишком волновало. Для них важнее была послевоенная трансформация самой Америки — то, что впоследствии получило название маккартизма. Фаст писал: «Процесс, начавшийся в Соединённых Штатах, был также чужд их традициям, как гитлеровский национал-социализм. Всё началось с распоряжения Президента Трумэна, чтобы у всех лиц, занимающих невыборные посты в федеральных правительственных организациях, была принята присяга лояльности и клятва, что они не являются и никогда не были членами коммунистической партии… Обвинённым в связях с коммунистами не грозили смерть или концентрационный лагерь; но их увольняли с работы, вносили в чёрные списки по профессиям и очень часто лишали вообще возможности работать. Это был род террора, доселе не виданного в этой стране и не повторявшегося больше с 1946-52 годов». Фаст получил вызов в Комитет по антиамериканской деятельности Палаты представителей Конгресса США в марте 1946 года как член исполкома Объединённого антифашистского комитета помощи беженцам. За отказ «сотрудничать», отказ назвать имена антифашистов, участников Гражданской войны в Испании, получавших пособие от Комитета помощи беженцам, Фаст вместе с ещё одиннадцатью членами комитета был привлечён к суду и приговорён к трёхмесячному тюремному заключению. В сравнении с приговорами советских судов и «особых совещаний» это звучит почти смехотворно, да и условия тюремного заключения Фаста трудно сравнивать с условиями советских тюрем и лагерей. Но для американца Фаста это было потрясением.

В 1949 году, по приглаше

ию Жолио-Кюри, Фаст принял участие в Конгрессе Мира в Париже. Перед поездкой его пригласили для беседы двое руководителей Еврейской секции компартии США, рассказали о приходящих из СССР слухах о разгоне Еврейского антифашистского комитета, закрытии еврейских театров и газет, преследованиях евреев и попросили в сугубо конфиденциальном порядке попытаться выяснить у руководителя советской делегации Александра Фадеева, что там происходит в Советском Союзе и насколько обоснованы эти слухи. Встреча с Фадеевым была организована в лучших традициях детективного жанра и конспирации. На все вопросы Фаста следовал один ответ: «В СССР нет антисемитизма». То, как Фаст сам воспринимал эти события — убийство Михоэлса, уничтожение деятелей еврейской культуры, антисемитскую кампанию в прессе, «дело врачей», реальность назревающего сталинского «окончательного решения еврейского вопроса» — может только удивить своим полным непониманием происходящего, но, по-видимому, так и было в действительности, хотя нам постичь это трудно. Гораздо проще понять, почему Фаст порвал с коммунистической партией после публикации доклада Хрущёва и советского подавления венгерского восстания осенью 1956 года. Сам Фаст объяснял произошедшую с ним метаморфозу так: «Просто я достиг определенной степени информированности о практических делах Советского Союза».

У мемуаров Фаста великолепная концовка — как в 1957 году они с женой плыли в Европу и невольно оказались в обществе нескольких высокопоставленных советских дипломатов, которые, следуя полученным установкам, фактически объявили ему бойкот, но на каком-то банкете один из них подошёл к Фасту, и они разговорились. (Фаст называет его «посол Федеренко». Если это, действительно, был тогдашний замминистра иностранных дел, филолог-востоковед, член-корресподент АН СССР, будущий главный редактор журнала «Иностранная литература» Николай Трофимович Федоренко, то всё рассказанное не так уж невероятно). Ответ «Федеренко» на недоумённые вопросы относительно политики, проводимой хрущёвским руководством, по словам Фаста, запомнился ему навсегда: «А почему, собственно говоря, Фаст, вы полагаете, что люди, которые правят моей страной, должны быть менее тупыми, чем те, кто правит вами?»

В последующие годы Фаст много писал об истории еврейского народа и жизни евреев в США (помимо вышеупомянутого романа «Мои прославленные братья», это: «Евреи. История народа», «Моисей, принц Египетский», «Дочь Агриппы», «Торквемада», «Посторонний», «Макс»), увлекался дзен-буддизмом, но главной книгой Фаста стала его «калифорнийская сага», прослеживающая историю трёх поколений семей иммигрантов (французов, итальянцев, евреев, китайцев), поселившихся в Северной Калифорнии, — от сан-францисского землетрясения 1906 года до конца XX века. Я всегда рекомендую её в качестве начального чтения по-английски недавно приехавшим в Америку. Помимо чисто познавательного интереса, это, по-моему, — отличный английский язык и хорошая, крепкая литература. Шестая книга эпопеи («Независимая женщина») вышла в 1997 году, когда Фасту уже было за восемьдесят. Незадолго до смерти он выпустил последнюю свою книгу, «Гринвич», по названию городка в штате Коннектикут, где он жил последние годы. В одном из сравнительно недавних интервью Фаст сказал: «Единственное, что приводит меня в ярость, — во мне больше ненаписанных книг, чем я когда-либо смогу ещё написать». Жаль, что мы их уже не увидим, но то, вышло из-под его пера — действительно стоит прочтения.