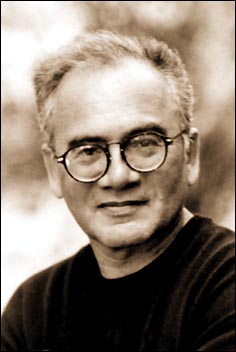

Александр Кушнер

МНЕ НРАВЯТСЯ ЧУЖИЕ «МЕРСЕДЕСЫ»

Для него стихи — это и способ прочувствовать мысль, и инструмент для осознания чувства.

21 марта — Международный день поэзии. Празднуется — посредством вечеров авангардистов и начинающих — уже пятый год.

Похоже, в России День поэзии начали отмечать как раз тогда, когда интерес к ней резко упал (даже ежегодный альманах с аналогичным названием не издается). И все-таки, как сказал Маяковский, эта «пресволочнейшая штуковина — существует, и ни в зуб ногой!».

Другое дело, добраться до нее, истинной, некомпетентному читателю сейчас как никогда трудно. Стоит зайти в любой большой книжный магазин — разливанное море стихотворных сборников. Каких? И откровенно графоманских. И совсем ученических, где, по Пушкину, «охота есть, да мало мозгу». И насквозь подражательных (в основном Бродскому). И натужно гоняющихся за позапрошлогодней модой ерничества. И «крутых» — а на самом деле штурмующих зады авангарда. Словом, не имеющих к поэзии никакого отношения.

Но, к счастью, есть и другие. И тем выше и бережнее надо ценить немногих настоящих поэтов-современников.

Один из них — несомненно, Александр Кушнер.

Для него стихи — это и способ прочувствовать мысль, и инструмент для осознания чувства. Его спокойный и ровный голос тем не менее нельзя ограничить выдуманным когда-то критиками направлением «тихой лирики». Потому прежде всего, что говорит он этим голосом о вещах, которых «тихие» так не касались (цитирую по памяти):

Снег подлетает к ночному окну,

Вьюга дымится,

Как мы с тобой угадали страну,

Где нам родиться.

Дымная, влажная, вьюжная вся,

Давит на плечи,

Но и представить другую нельзя

Шубу полегче.

Кстати, и вполне «эстрадный» успех Кушнера я видел собственными глазами на многих поэтических вечерах — громкий голос для этого необязателен.

Но главное: вот уже сорок лет с лишним Александр Семенович оберегает честь и достоинство одной Прекрасной Дамы — Поэзии. Он пишет много, но никогда не позволяет себе пусто— или многословия, не впадает в грех простоты, которая хуже воровства, или кокетливой переусложненности. Он продолжает классическую традицию и в то же время всегда узнаваем — буквально по двум строчкам. Может быть, потому что равен самому себе. Этим и интересен.

А последнее, самое тяжелое для русской поэзии десятилетие Кушнер занимается трудным и благородным делом — редактирует (и сам порой добывает деньги на издание) «Библиотеку поэта». Без него она вполне могла бы сгореть...

Вообще во многом благодаря Кушнеру между Москвой и Петербургом, где он живет, все еще нет-нет да и сверкнет вольтовая дуга русской литературы.

Извините за невольный пафос и — слово Александру Кушнеру.

Я читаю вас всю жизнь, с 1962-го, когда вышло «Первое впечатление». Это уже больше сорока лет — дистанция огромного размера…

— Есть поэты романтического склада, рассчитанные на короткую жизнь. Они торопятся, они реализуют свои жизненные возможности замечательно быстро — поэты байроновского, лермонтовского типа… Есть другие: Гете, Тютчев, Фет, Пастернак — поэты без лирического героя, для которых главное — поэтическая мысль, а не персонаж в стихах. Ну а поэтическая мысль — как там у Пушкина сказано? — «плывет в небесной чистоте». И, наверное, поэтому все так затягивается…

— И себя вы относите к этой второй группе…

— Да. Условно говоря — к типу поэтов «без биографии», которые вполне реализуются за столом, не предъявляют к жизни непомерных требований и не портят с ней отношений окончательно. Кроме того, сейчас вообще изменились переживание возраста, способ его оценки. Не поэтического возраста, а собственно человеческого. Мне 67, в молодости я думал, что такие годы — это глубокая старость. А сейчас — нет. Наверное, виновата цивилизация: человек живет дольше, и старость, сознание старости, приходит позднее.

— Иногда говорят, что некто «родился раньше своего времени»… Или, наоборот, «опоздал родиться» — известные клише. Тынянов писал в «Смерти Вазир-Мухтара» о людях 1820-х годов, которые переместились в 1830-е и уже ничего там не понимали… А вот вы — чувствуете ли какое-то время в большей степени своим, какое-то — чужим?

— У меня странные отношения со всеми прожитыми десятилетиями, в том числе и с последними, — я сказал об этом в стихах: «Я не любил шестидесятых, / Семидесятых, никаких, / А только ласточек, внучатых / Племянниц фетовских, стрельчатых, / И мандельштамовских, слепых…». Всегда было ощущение, что любое время для меня не слишком родное. И нынешнее — тоже, хотя, пожалуй, я предпочту его другим временам.

Я вижу, как тяжело живут многие люди моего поколения. Мне повезло: я пишу стихи — значит, у меня есть ежедневный смысл существования; а человек, вышедший на пенсию, человек моего возраста, работавший, допустим, в каком-нибудь КБ, — каково ему? Начать с того, что он лишился общей темы для разговора, а она существовала. Были книги, не так много, как теперь, но их читали с упоением, обсуждали — Юрия Трифонова, скажем, или Юрия Домбровского. Были фильмы, которые все смотрели, хорошие фильмы — хотя бы «Жил певчий дрозд» О. Иоселиани или «20 дней без войны» А. Германа… Да и помимо искусства — уже само противостояние советской власти, пусть даже и бездейственное, хроническое, давало ощущение общности. Было о чем поговорить за столом…

Сейчас этой коллективно проживаемой жизни нет. И живет человек бедно. Раньше он получал 120 рублей пенсии и — жил как все, почти как все. А теперь, если он получает 2000 рублей, равных прежним пятидесяти-шестидесяти, — как ему быть? И приходится удивляться способности нынешней нашей интеллигенции не придавать этому слишком большого значения. Потому что на самом деле так жить нельзя — это издевательство над человеком…

Я говорю о людях моего поколения. Думаю, те, кто моложе, живут значительно лучше, во всяком случае в столичных городах. У меня были стихи: «Мне нравятся чужие «мерседесы», / Я, проходя, любуюсь их сверканьем, / А то, что в них сидят головорезы, / Так ведь всегда проблемы с мирозданьем / Есть. И не те, так эти неудобства. / Пожалуй, я предпочитаю эти. / А чувство неудачи и сиротства — / Пусть взрослые в него играют дети…». Так что зависти нет, я понимаю, что полного социального равенства быть не может. Но какой-то минимум должен ведь быть гарантирован.

Прежняя российская бедность стала причиной революционной катастрофы, сегодня такая же угроза возникает снова. Я был, конечно, удручен итогами выборов в Думу, но понимаю, что наши либеральные партии, опиравшиеся на значительную часть интеллигенции, интеллигенцию эту потеряли, потому что ничего не сделали для того, чтобы люди жили лучше. Возникло разочарование — люди увидели, что ни Немцов, ни Явлинский не помогут. И, значит, на кого надежда? На Путина. Потому что он — действующая власть.

— При Путине продолжается война, начатая уже почти десять лет назад…

— По правде сказать, я тут не знаю выхода. Мне жаль чеченцев, мне жаль федеральные войска, не говоря уже о жертвах терактов, — ту и другую стороны. Иногда думаю: сочувствую ли я национально-освободительной борьбе? И понял, что нет…

— Чеченской или вообще?

— Вообще. И ирландской, и баскской, и какой угодно. Потому что ради идеи национального освобождения всегда гибнут и всегда убивают. И всегда это делается в интересах какой-то незначительно

й группы.

Побойтесь Бога — умейте вовремя остановиться!

— Когда-то, «посреди семидесятых», вы смешно написали: «Что касается пророчеств, / Так скажу, сосредоточась: / Я не знаю, что нас ждет…»

— Меня всегда удивляло стремление писателей, актеров, режиссеров и т.д. высказаться на темы, в которых они разбираются хуже профессионалов. Откуда такая уверенность в себе и общезначимости своих дилетантских соображений? Сквозь подобного рода публичные заявления просвечивают избалованность общим вниманием и детская самовлюбленность «людей культуры». Гумилев говорил Ахматовой: «Аня, задуши меня, когда я начну пасти народы». У нас и сегодня много таких пастырей-любителей.

Поэт отвечает за стихи, доблесть его состоит в создании прекрасных стихотворений. Что касается пророчеств, то не стоит пушкинскому «Пророку» придавать универсального значения. Ничего о курсе доллара или предстоящем теракте (дай бог, чтобы его не было) он сказать не может. Сказано было: «Товарищ, верь, взойдет она, / Звезда пленительного счастья». Какая звезда взошла в действительности, мы слишком хорошо знаем. А Тютчев, например, предрекал в своих политических стихах крушение католицизма и закат Запада. Ему мерещились объединение славянских народов и выход России на Босфор и Дарданеллы.

— Вы все-таки развернули разговор к стихам. Не кажется ли вам, однако, что предмет этот нынче не слишком актуален?

— Иногда мне кажется, что мы действительно подошли к обрыву: на наших глазах происходят разрушительные процессы и в литературе, и в музыке, и в живописи, и в кино… Тиражи поэтических книг упали, интерес к стихам схлынул. Причин тому много, отчасти ответственны за этот упадок и сами поэты: отказ не только от смысла в стихах, но и от знаков препинания, а заодно от ритма и рифмы — это ли не катастрофа? Только в страшном сне может присниться русская поэзия, сплошь состоящая из верлибров.

Настоящие книги — а их всегда мало — погребены под завалами самодеятельной продукции.

Но вот уже лет десять я являюсь главным редактором «Библиотеки поэта», и эта работа для меня — сознательное сопротивление хаосу, сопротивление, которым я, мне кажется, наравне с моими товарищами по редколлегии, издательству «Академический проект» (издатель — Игорь Немировский) могу гордиться (слово «гордиться» мне не нравится, скажу иначе: поставить себе в зачет).

Мы впервые выпустили в «Библиотеке поэта» Мережковского, Гиппиус, Кузмина, Чуковского, Шершеневича, Набокова, Олейникова, Мариенгофа, Б. Садовского, Крученых, братьев Бурлюков, Окуджаву; сборники поэтов-футуристов, поэтов-обэриутов, «Русскую эпитафию». Некоторым поэтам пока не очень везет — задерживается выход книг Бродского, Тарковского, Слуцкого; не все составители книг укладываются в намеченные сроки…

— Вернемся к живущим. Как вам кажется — вас сегодня читают?

— Поэтическая речь безадресна или, как говорил Мандельштам, обращена к «провиденциальному собеседнику». Но «тень читателя», как «тень друга» в стихах Батюшкова, должна сквозить, просматриваться в углу комнаты, когда ты сидишь за письменным столом. И сейчас у меня ощущение этого незримого присутствия ничуть не слабее, чем было прежде. Время от времени кто-то звонит или пишет — незнакомые, порой совсем молодые люди.

...Впечатление такое, что в поэзии бывают урожайные годы, как в природе: в этом году — невероятно цветет шиповник, а затем несколько лет он отдыхает, зато много рябины…

Но было тайное тепло

* * *

Когда страна из наших рук

Большая выскользнула вдруг

И разлетелась на куски,

Рыдал державинский басок,

И проходил наискосок

Шрам через пушкинский висок

И вниз, вдоль тютчевской щеки.

Я понял, что произошло:

За весь обман ее и зло,

За слезы, капавшие в суп,

За все, что мучило и жгло...

Но был же заячий тулуп,

Тулупчик, тайное тепло!

Но то была моя страна,

То был мой дом, то был мой сон,

Возлюбленная тишина,

Глагол времен, металла звон,

Святая ночь и небосклон,

И ты, в Элизиум вагон

Летящий в злые времена,

И в огороде бузина,

И дядька в Киеве, и он!

1994

В ФОЙЕ

Я пришел с портфелем и сел в фойе,

На банкетке пристроился — и молчок:

Сладко к струнной прислушиваться струе,

Из-под двери текущей, как сквознячок.

Но служительница, недовольна мной,

Подлетела ко мне, как осенний лист:

Почему я уселся здесь, как больной,

На коленях портфель, вдруг я террорист?

Пригрозила охранником сгоряча,

Пригляделась: при галстуке я, в очках.

Уж не нужно ли вызвать сюда врача?

Страх и строгость светились в ее зрачках.

Мир особенно грустен на склоне дня:

Отмирает обида, сникает честь.

Ах, напрасно боится она меня,

Я как раз бы оставил в нем все как есть.

Раньше так я не думал: «...и вечный бой!».

Но бездельники знают и старики,

Что все лучшее в мире само собой

Происходит, стараниям вопреки.

Даже горе оставил бы, даже зло

Под расчисленным блеском ночных светил.

И к чему бы вмешательство привело?

Музыканта уж точно бы с толку сбил.

2002

* * *

Считай, что я живу в Константинополе,

Куда бежать с семьею Карамзин

Хотел, когда б цензуру вдруг ухлопали

В стране родных мерзавцев и осин.

Мы так ее пинали, ненавидели,

Была позором нашим и стыдом,

Но вот смели — и что же мы увидели?

Хлев, балаган, сортир, публичный дом.

Топорный критик с космами патлатыми,

Сосущий кровь поэзии упырь

С безумными, как у гиены, взглядами

Сует под нос свой желтый нашатырь.

И нету лжи, которую б не приняли,

И клеветы, которую б на щит

Не вознесли. Скажи, что тебе в имени

Моем? Оно тоскует и болит.

Куда вы мчитесь, Николай Михайлович,

Детей с женой в карету посадив?

На юг, тайком, без слуг, в Одессу, за полночь —

И на корабль! — взбешен, чадолюбив.

Гуляют турки, и, как изваяние,

Клубясь, стоит густой шашлычный дым...

Там, под Айя-Софией, нам свидание

Назначил он — и я увижусь с ним.

2002

* * *

С парохода сойти современности

Хорошо самому до того,

Как по глупости или из ревности

Тебя мальчики сбросят с него.

Что их ждет еще, вспыльчивых мальчиков?

Чем грозит им судьба вдалеке?

Хорошо, говорю, с чемоданчиком

Вниз по сходням сойти налегке.

На канатах, на бочках, на ящиках

Тени вечера чудно лежат,

И прощальная жалость щемящая

Подтолкнет оглянуться назад.

Пароход-то огромный, трехпалубный,

Есть на нем биллиард и буфет,

А гудок его смутный и жалобный:

Ни Толстого, ни Пушкина нет.

Торопливые, неблагодарные?

Пустяки это все, дребедень.

В неземные края заполярные

Полуздешняя тянется тень.

2003